Gli orizzonti d’acqua di Galileo Chini, artista totale. A Pontedera (fino ad aprile 2019) una mostra che lo racconta senza retorica e senza titanismi. Con fotogallery

di FULVIO VENTURI

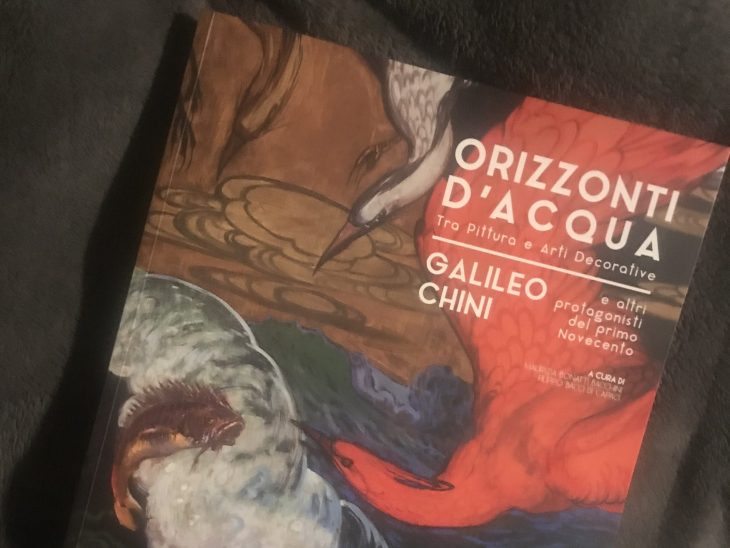

Nei giorni di Natale abbiamo visitato la mostra “Galileo Chini: orizzonti d‘acqua”, allestita presso il Palazzo Pretorio di Pontedera. L’esposizione resterà aperta sino ad aprile 2019.

Galileo Chini (Firenze 1873-1956) è un personaggio singolare dell’arte italiana: ceramista, grafico, decoratore, pittore, scenografo, persino allestitore. Lavorò per se stesso e per il suo pubblico, fu industriale, accolse grandi commissioni risolvendole con abbagliante bravura. La sua arte fu attraversata da istanze poetiche e musicali, così come s’ingenerò dal contatto con colleghi e predecessori. Forse Chini è l’unico in Italia che possa essere definito artista totale. L’antologica pontederese ha il gran merito, e l’onestà, di mostrarcelo quale fu, senza retorica e senza titanismi, che pure in un artista tanto poliedrico potrebbero qua e là apparire. Dunque l’esposizione stessa si ordina nei diversi momenti artistici di Chini, che poi si fondono sul filo conduttore dell’orizzonte marino e dell’acqua. E viene subito alla memoria, fra le sabbie, le acque e le spiagge versiliesi che frequentemente Chini dipinse, l’eco di un verso, tratto dalla poesia Albàsia di D‘Annunzio: “e il mare è d’opale, con vene di crisòlito, come i mari dell’Asia, immoto albòre di gemme fuse”, tanto nella tavolozza del pittore Chini abbondano riflessi argentei e lividi colori smeraldini. Reminiscenze di Gabriele d’Annunzio e Alcyone, dunque, al cui Ditirambo IV è dedicato uno dei capolavori più individuabili di Chini, l’”Icaro“ cadente, subito successivo (1904-1907) alla pubblicazione della silloge dannunziana (1903), si ravvisano immediatamente nella produzione pittorica del nostro artista.

“I mari dell’Asia”, già! Attraverso il fondamentale episodio della Sala del Sogno, allestita insieme all’amico, collega e maestro Plinio Nomellini durante la Biennale Veneziana 1907, che ospitò insieme alle sue opere e a quelle dell’artista livornese gli impaginati di Klimt, Von Stuck e Previati, Chini salpò sui flutti per giungere in Siam, dove era atteso da una commissione irrinunciabile: la decorazione degli interni del Palazzo Reale di Bangkok. Impresa famosa e giustamente divenuta leggendaria. E se dovessimo lamentare l’assenza dalla mostra di due opere esemplari nate dal soggiorno asiatico, ovvero il fantasmagorico “Fine d’Anno a Bangkok“ e “Tifone“ (il dipinto forse più sintetico e riuscito di Chini), sazieremmo la meraviglia con “L’ora nostalgica sul Me-Nam“ e “Canale a Bangkok“, sotto la cui volta sospesa di un fogliame quasi antropomorfo, sembra udirsi le voci della principessa Lakmé e della devota servitrice Mallika, come nell‘opera di Léo Delibes, “Lakmé“, appunto. Un monumento all‘Orientalismo.

Al rientro in Italia, Chini accettò un nuovo impegno artistico presso la Biennale, realizzando nel 1914 i décors per la “Sala Mestrovic“ con la splendida “Primavera che perennemente si rinnova“, e si dedicò ancora alla decorazione inverando le eco dell’esperienza siamese nel Palazzo delle Terme di Salsomaggiore e fondendole con la lezione viennese di Gustav Klimt. E dunque, a conclusione di uno straordinario percorso artistico, nella prima metà degli Anni Venti giunse l’incontro con la musica e con il teatro, che portò alla realizzazione scenografica della postuma “Turandot“ di Giacomo Puccini in occasione della prima rappresentazione assoluta dell’opera, avvenuta al Teatro alla Scala il 25 aprile 1926. E presenti in mostra sono due grandi bozzetti del secondo e del terzo atto.

Di fatto il cammino storicizzato di Galileo Chini si esaurì in quella occasione. Ma non si esaurisce quello degli affetti e della quotidianità, puntualmente annotato dal pittore in rapidi bozzetti, in piccoli impaginati frequenti come le pagine di un diario.

La mostra si completa con il fantastico vasellame delle manifatture Chini e San Lorenzo, le cui produzioni furono direttamente seguite dall‘artista sino al 1925, con un imponente corredo di disegni preparatori, con un audiovisivo che riproduce la testimonianza della nipote Paola, attenta vestale dell’ingente archivio chiniano, insieme con gli interventi dei curatori Maurizia Bonatti Bacchini e Filippo Bacci di Capaci, e infine con uno splendido catalogo.

Piuttosto debole appare la configurazione del contesto in cui Chini formò, sviluppò e concluse la sua vicenda artistica, documentato da opere di Kienerk, Nomellini, Cambellotti, Bonzagni, Zecchin, Ambrosi, Bargellini, Bistolfi, Grassi, Levy, Tofanari e Viani, ma è pur vero che per esaurire tale necessità non sarebbe stata sufficiente una ulteriore esposizione.

L’allestimento della mostra, leggibile e chiaro, è accompagnato dalle note del giovanile e ondoso “Capriccio Sinfonico“ (1883) di Giacomo Puccini.

“Aduna e vita e morte il bianco mare“: ancora una volta il verso dannunziano sembra imprescindibile per il commento ad un‘antologica dedicata ad un grande artista, in questo caso Galileo Chini, ed al suo orizzonte esecutivo.

Un filo conduttore può essere individuato nel mare, o comunque nell’acqua, nelle esperienze creative del Primo Novecento e persino nella musica, dunque sorge spontanea una domanda. Fra Nomellini, Benvenuti, Romiti, Micheli, Tommasi, Natali, Caprini, Mascagni, tutti artisti livornesi, e il mare, una mostra del genere non poteva essere realizzata a Livorno stessa, città d’acque?

2 comments

Grazie di avermi fatto scoprire questo Gesamtkunstwerk (compresa la vita) eccezionale con questo bellissimo ritratto scritto come sempre con gran stile. Mi hai fatto felice caro Fulvio!

Grazie a te, Thomas, per queste bellissime parole. Fulvio

Comments are closed.